2021年の年明けごろに【基本情報技術者試験】を受験してきました。

私は非情報系の学部出身でITに関しては全くの初心者でしたが、なんとか「一発で合格」することができました!

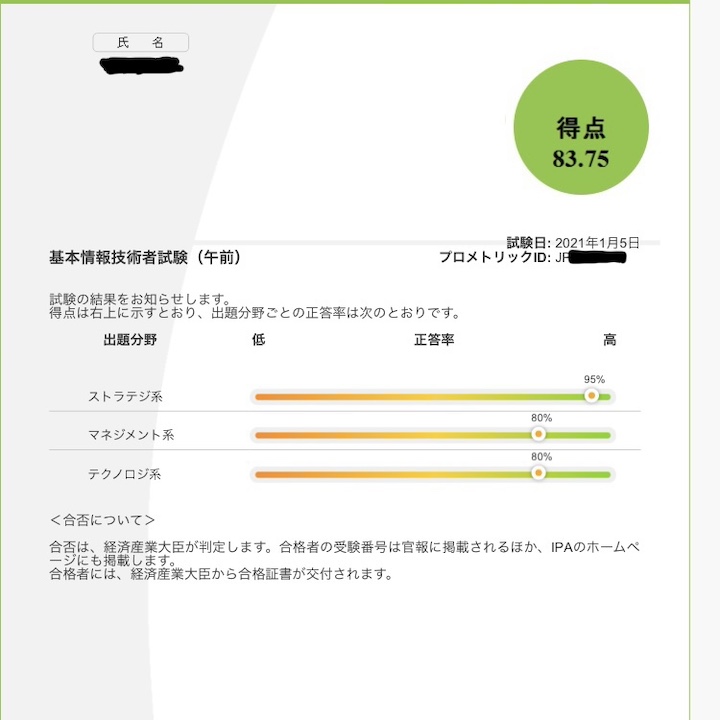

ずっと独学で勉強をしていて、最終的な結果は、

- 午前試験→83.75点

- 午後試験→だいたい9割

でした。

今回は、この経験を踏まえて、これから受験する方に向けて、

勉強法や、実際に使って良かった参考書などを、

「IT初心者」「独学で合格」という立場からご紹介していきたいと思います。

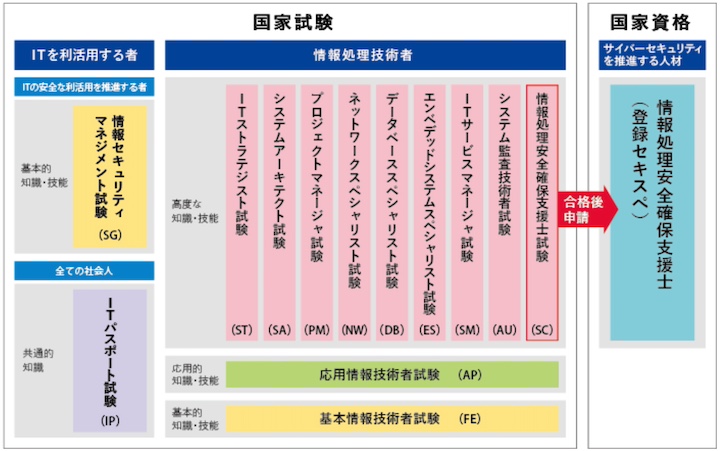

基本情報技術者試験について

経済産業省が認定している国家試験の内の1つです。

ITエンジニアの登竜門という位置づけとなっており、その後の応用力の幅を格段に広げるための基礎ができているかを評価される試験となっています。

試験形式

午前試験と午後試験の2回に分けて実施されます。

令和2年度からは、CBT方式(PCを用いたマークシート方式)に変更となり、それと同時に、午前試験と午後試験を1日で受ける必要もなくなりました。

午前試験を午後に受けてもOKです!

(個人的にはその内名前が変更になるんじゃないかと思っています)

午前試験

試験時間 150分

出題数 80問 回答数 80問

午後試験

試験時間 150分

出題数 11問 回答数 5問(選択式)

(詳細な試験内容や、おすすめの選択問題については、また別の記事で書きたいと思います)

午前・午後どちらも60%以上をとることが合格の条件です。

午前試験は、単純計算で1問当たり2分以内となります。ただ、半分近くは過去問の繰り返しになっているので、そこまで難しくはありません。

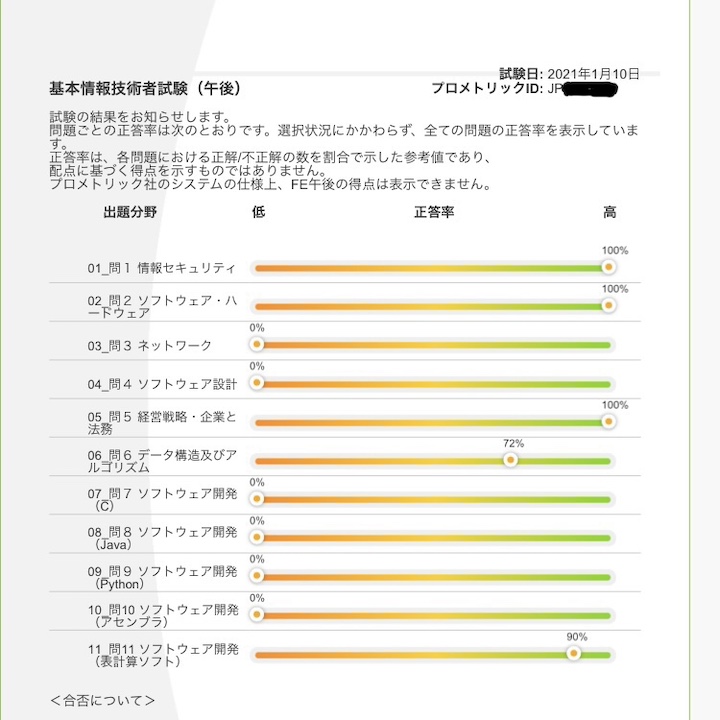

「データ構造及びアルゴリズム」と「ソフトウェア開発」の問題が難問となっています。この2つに関しては、個別の参考書で勉強すると良いと思います。

ソフトウェア開発は、実際にコーディングした事があるプログラミング言語がなければ「表計算」が一番得点しやすいと言われています。実際に、私も表計算を選択しました。

勉強時間の目安

「基本情報技術者試験」の勉強時間の目安は次のように言われています。

- 情報系未経験:100〜200時間

- 情報系経験者:80時間前後

私は目安通り、だいたい100時間くらいで合格できました。

独学におすすめの参考書4選

実際に使用したおすすめの参考書を4つご紹介していきます。

キタミ式イラストIT塾

参考書の中では、一番有名なのではないでしょうか?

この本は、次のような特徴を持っています。

○ 全ての解説がイラストベース → 直感的に理解ができる

○ 出題範囲をほとんどカバーしている

○ 途中の練習問題で、試験慣れになる

IT初心者ではありましたが、サクサクと読み進めることができて、

「こういうことを勉強していけばいいんだな」と、試験の全体像を把握するのに、とても役立ちました!

「知識0から勉強を始める人」や、「堅苦しいテキストが苦手という人」に文句なしにおすすめできる良書です。

1つ注意点としては、午後問題で必須問題「データ構造及びアルゴリズム」「ソフトウェア開発」に関しては、ほとんどカバーできていないです。

この2つの分野は、次に紹介する個別の参考書で勉強していくと良いと思います。

うかる! 基本情報技術者

こちらは、午後試験の必須問題「データ構造及びアルゴリズム」のピンポイントな対策本です。

表紙のイラスト自体はあまり好みではないのですが(笑)、

この本だけで、アルゴリズムの基本的な考え方は間違いなく身につけることができました。

動画による解説も含まれているので、ほとんど困ることはなかったです。パズル感覚で楽しみながらやっていました。

よく他のブロガーさんでは、「必要があれば…」程度に紹介されていますが、

実際にひと通り勉強したIT初心者の私からすると、ほぼ必須の参考書だと思います。

仮に必要なかったとしても、ITエンジニアとして生きていく上では一度はしっかりと学んでおくべき内容だと思います。

そもそも資格試験はスキルアップを目的として受けるワケですからね!

基本情報技術者 表計算 とっておきの解法

こちらは、午後試験のもう1つの必須問題「ソフトウェア開発」のピンポイントな対策本です。

表計算の対策本には、

基本情報技術者らくらく突破表計算

うかる!基本情報技術者

なども有名ですが、どれでも良いと思います。

私がこの本を選んだ理由としては、電子版が特典で付いていたからです。

移動中やWifiがないときでも紙版で勉強をすることができたのでとても便利でした。

情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者

既に紹介した3冊だけでも、試験対策としては十分ではあるのですが、

こちらは持っておくとかなり楽に勉強を進めることのできる参考書だと思います。

この本は、次のような特徴を持っています。

○ 午後問題に特化した内容

○ 最近の傾向から、出題されやすいところをランキング形式でピンポイント解説

一般的に、よく

「最後の総仕上げや内容をある程度理解してから取り組むのがおすすめ」

と紹介されているのですが、

私は「逆」だと思います。

あらかじめ勉強すべき重要なところを確認するという目的で、午後試験の勉強の始めの方で取り組むことをおすすめします。

「当たりをつける」ようなイメージです。

心理学でいう「選択的注意」というものです。

私は最後の方でこの参考書に取り組んだのでしまったので、ちょっと後悔しました。

参考書の選び方について

試験形式のところでも触れましたが、特に「データ構造及びアルゴリズム」と「ソフトウェア開発」が鬼門となっています。そのため、この2つに関しては、個別の参考書で勉強することをおすすめします。

具体的な内訳としては、

○ 午前試験と午後試験(選択問題)の対策 → キタミ式イラストIT塾

○ 「データ構造及びアルゴリズム」の対策 → 特化した参考書1冊

○ 「ソフトウェア開発」の対策 → 特化した参考書1冊

少なくともこれだけあれば、試験の範囲はおおよそカバーできていると思います。

ちなみに問題集はいらないと思います。

問題集を買ったのですが、使うことはありませんでした。

過去問自体は、公式サイトに上げられていますし、過去問道場では解説もあります。

紙で勉強したほうが頭に残りやすいという方は、購入されてもいいのかもしれません。

おすすめの独学勉強法

具体的な勉強法について解説していきます。

実際にやっていたことや、後で振り返ってみて「こうすれば良かったな」ということも含めて、時系列順に書いてみました。

「キタミ式」を一周する

キタミ式をサラッと一周していきます。。

この段階では細かい用語などは覚えなくて大丈夫です。それよりも「どんなことが出題されるのか」「これはどういう仕組みなのか」ということに集中して、全体像をつかむようにします。

午前試験の問題を解く

過去問道場の

「模擬試験形式で出題」のランダム出題で解いていきます。

これを繰り返して、行き詰まったところをキタミ式で復習していけば、自然と用語が身についていくと思います。

合格点より少し高い70%以上を安定してとれるようになったら次のステップへと進みます。

午後試験の参考書に取り組む

午前試験の内容がある程度理解できるようになったら、午後試験の勉強へ移ります。

前にも書きましたが、まずは「出るとこだけ」の参考書から取り組むことがおすすめです。

その後に、「データ構造及びアルゴリズム」と「ソフトウェア開発」の2つの分野の参考書に目を通していきます。

過去問道場で午後試験の問題を解く

午前試験と同じく過去問道場で午後試験の問題を解いていきます。

解説も付いていますが、それでもよくわからなかったところは、また参考書で復習していきます。

インプットの2倍以上をアウトプットに費やすことが大事です。(コロンビア大学の研究より)

ここまでをしっかりとできれば、完璧です!

まとめ

最後に勉強法だけまとめておきます。

- 「キタミ式」を一周

- 午前試験の問題を解く

70%以上で次へ

- 「出るとこだけ」を一周

- アルゴリズムとソフトウェア開発の参考書を一周

- 午後試験の問題を解く

午前&午後試験の過去問の正答率が80%を超えていたら、余裕で合格できると思います。

この記事が誰かの役に立っていたら嬉しいです!

コメント